Interventions politiques

Chronologie

1811 – Jean-Pierre Boyer envahit Saint-Domingue et réunit Hispaniola sous la domination haïtienne.

1825 – La France envoie des navires de guerre en Haïti et demande une compensation pour les pertes coloniales.

1844 – La République dominicaine obtient l'indépendance d'Haïti.

1915 – Les États-Unis envahissent Haïti et l'occupent jusqu'en 1934.

1937 – Les attaques de la République dominicaine contre la population immigrée haïtienne font plus de 20 000 morts.

1947 – Fin des paiements d'indemnités à la France.

2004 – Les États-Unis, le Canada et la France envoient des forces pour "rétablir l'ordre" après qu'un coup d'État a déposé le premier président démocratiquement élu d'Haïti.

2004-2017 – Déploiement de la mission de stabilisation des Nations unies pour le maintien de la paix.

2021 – Assassinat du président Jovenel Moïse.

2024 – Retour des forces de maintien de la paix de l'ONU en Haïti.

La révolution haïtienne a mis fin à la quête d'influence et de domination de la France sur Haïti. En 1825, la France a envoyé des navires de guerre en Haïti et a forcé le gouvernement haïtien à accepter de "compenser" les anciens colons au prix de 150 millions de francs (environ 3 milliards de dollars américains en monnaie d'aujourd'hui). Cette dette a limité les investissements d'Haïti dans les infrastructures et le développement économique jusqu'à ce qu'elle soit finalement remboursée en 1947. Au début du XXe siècle, les États-Unis ont remplacé la France en tant que nouvelle puissance cherchant à dominer Haïti économiquement et politiquement. En 1915, pour protéger leurs intérêts économiques après l'assassinat du président Guillaume Sam, les États-Unis ont envahi Haïti et ont occupé le pays jusqu'en 1934.

En 2004, après avoir renversé le président Jean-Bertrand Aristide - le premier président haïtien démocratiquement élu - lors d'un coup d'État, les États-Unis, le Canada et la France ont envoyé des forces en Haïti dans le but supposé de rétablir l'ordre. De cette année-là à 2017, la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a mené une opération de maintien de la paix controversée afin de maintenir l'"État de droit". Aujourd'hui, Haïti est confronté à une nouvelle occupation soutenue par l'ONU à la suite des bouleversements provoqués par l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, arrivé au pouvoir en 2017 avec le soutien des États-Unis. Cette longue histoire d'intervention internationale met en évidence la répression continue d'Haïti par les puissances étrangères.

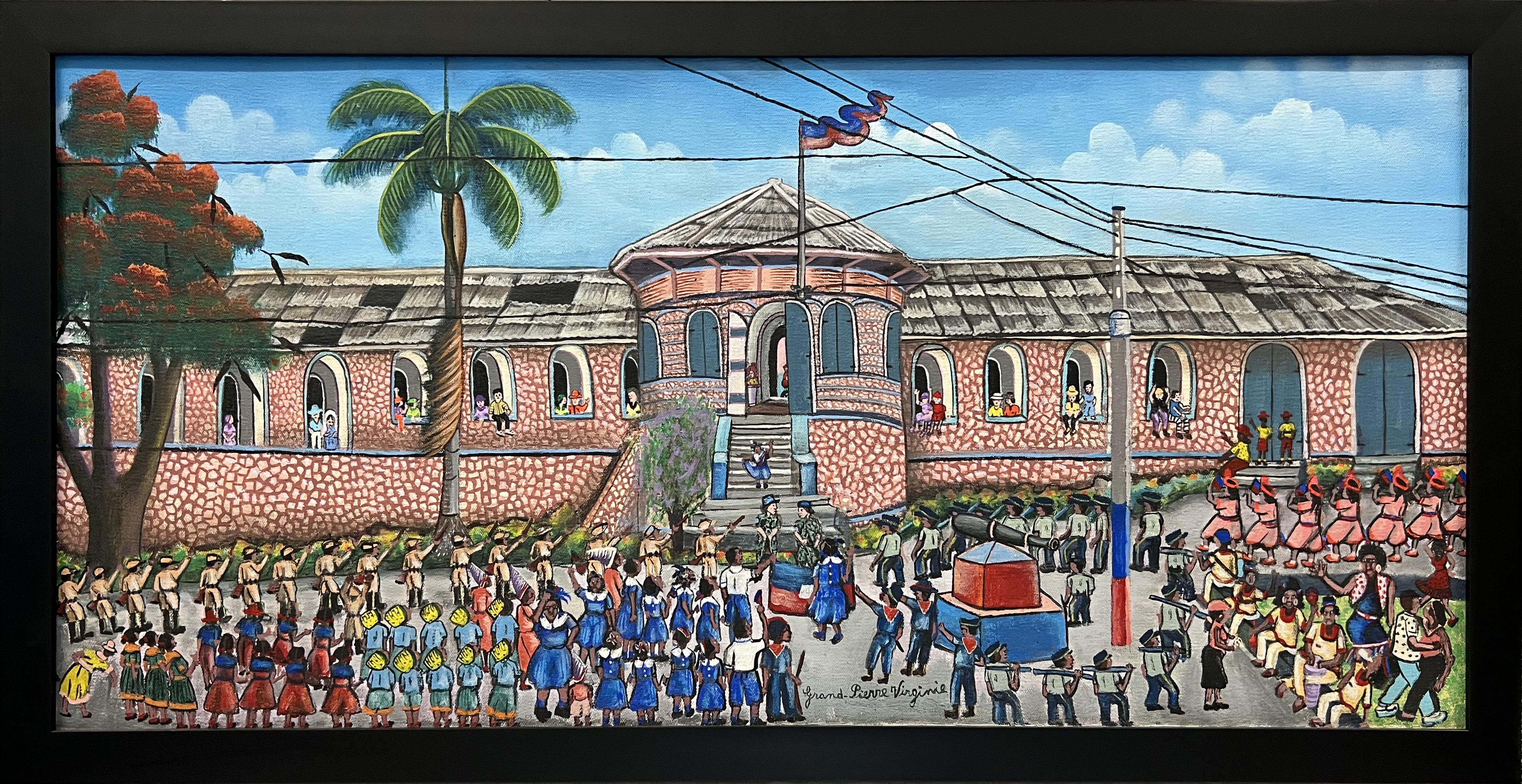

Fête du drapeau (Fèt Drapo) Fête du drapeau (Fèt Drapo)Virginie Grand-Pierre Collection Haïti Friends |

La fête du drapeau haïtien a lieu le 18 mai de chaque année. Représenté ici dans la ville de Petite Rivière de l’Artibonite, le rassemblement des écoliers en uniformes colorés donne un caractère festif à la célébration. Le palais, datant de 1820, était initialement destiné à servir de résidence royale, reflétant la grandeur et les ambitions de l’ère qui a suivi l’indépendance d’Haïti. Le fait de mettre en parallèle la fête de la jeunesse et le palais historique représente un symbole fort, qui relie le fier passé d’Haïti à son avenir plein d’espoir à travers la tradition annuelle de la Fête du drapeau.

Transfert de pouvoir (Twansfè pouvwa) Transfert de pouvoir (Twansfè pouvwa)Virginie Grand-Pierre Collection Haïti Friends |

Cette œuvre exprime une critique virulente de la corruption politique en Haïti et de ses relations complexes avec les puissances étrangères, en particulier les États-Unis. En représentant le premier président noir des États-Unis dans cette scène, l’artiste rappelle qu’en dépit de son héritage africain, il a poursuivi la politique étrangère américaine traditionnelle qui a historiquement exploité Haïti. Le président haïtien René Garcia Préval apparaît ici comme le complice de cette interaction, illustrant le fait que la corruption interne facilite souvent l’exploitation externe.

Le symbole d’Haïti est une figure féminine affaiblie, enveloppée dans le drapeau national, qui représente la vulnérabilité du pays face à ces machinations politiques. Toutefois, l’artiste apporte un élément d’espoir en représentant un ange (ou un lwa dans la tradition vaudou) qui veille sur cette transaction. Cette présence spirituelle suggère qu’en dépit des difficultés actuelles, Haïti bénéficie d’une protection divine, laissant entendre que le pays saura persévérer et surmonter ces défis.

Le retour du président Aristide en 1994 Le retour du président Aristide en 1994 Maxan Jean-Louis Collection Haïti Friends |

Cette peinture illustre le retour controversé de Jean-Bertrand Aristide en Haïti en 1994, après son exil forcé à la suite d’un coup d’État en 1991. Aristide, reconnu comme le premier dirigeant haïtien démocratiquement élu de l’ère post-Duvalier, est symbolisé par un coq de grande taille, l’emblème de son parti politique. Les marines américains, chargés de faciliter le retour du président au pouvoir, aident à contrôler les foules d’Haïtiens qui observent la scène. Un sentiment de curiosité et d’incertitude se dégage de la foule, reflétant les émotions complexes que suscite le retour d’Aristide dans une nation qui se demande quel sera son avenir après des décennies de dictature.

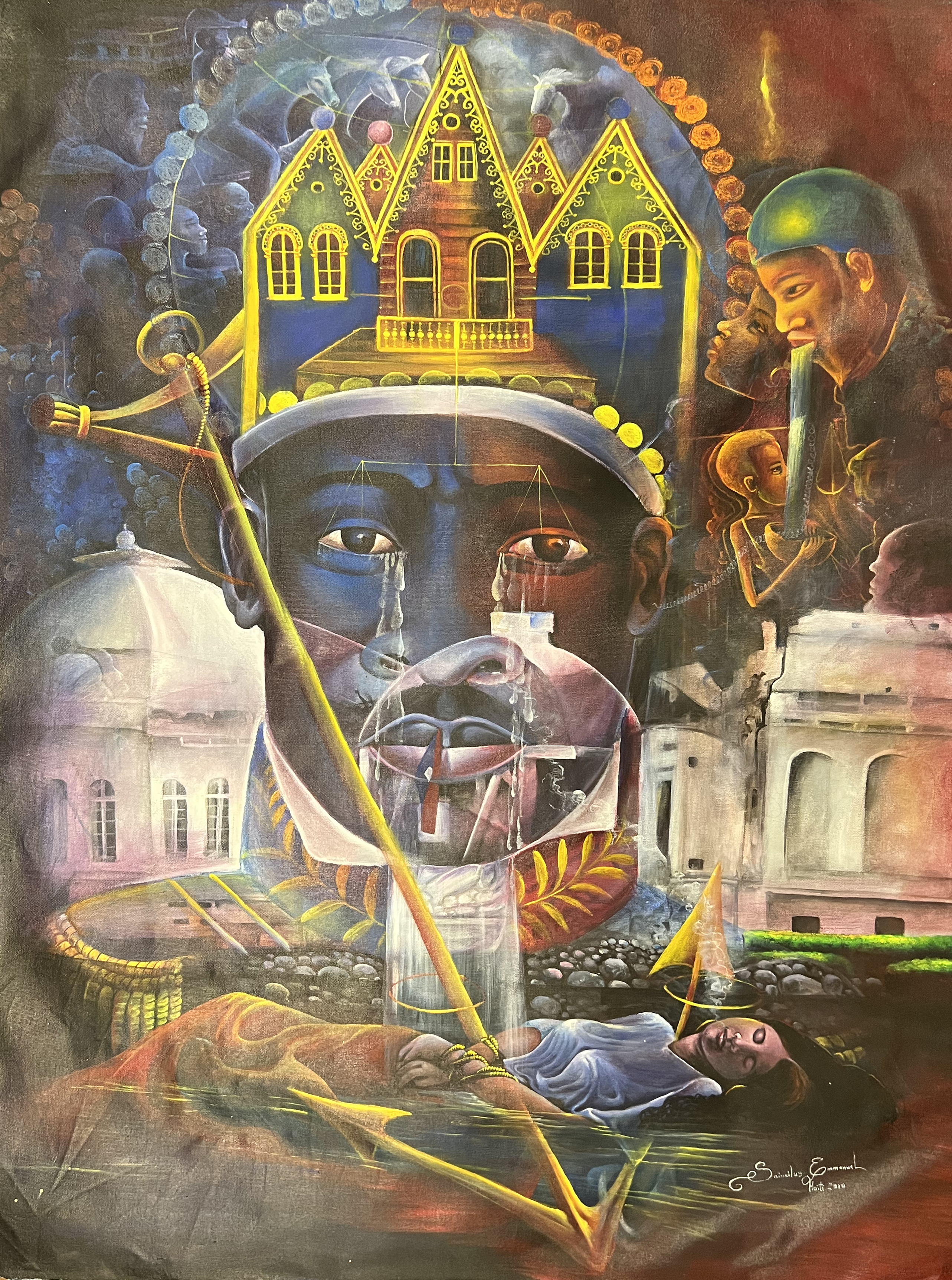

La réaction de Jean Jacques Dessalines au séisme de 2010 en Haïti La réaction de Jean Jacques Dessalines au séisme de 2010 en Haïti Emmanuel Saincilus Collection Haïti Friends |

Jean Jacques Dessalines, le leader de la révolution haïtienne de 1803, est représenté de manière poignante en proie à une profonde tristesse à la suite du tremblement de terre de 2010. La dévastation causée par le tremblement de terre a laissé le pays en ruines et à la merci des forces étrangères exploitant Haïti à des fins lucratives. Dessalines, le cœur lourd, demande justice pour le pays et son peuple toujours confronté à des épreuves insoutenables. Son expression reflète la douleur d’une nation en quête de réconfort et de reconstruction.

Haïti et la République dominicaine

Les relations entre les deux pays sont depuis longtemps conflictuelles. Après l'indépendance d'Haïti, le leader révolutionnaire Jean-Pierre Boyer a envahi son voisin oriental, Saint-Domingue, en 1822 et a unifié l'île d'Hispaniola sous un seul gouvernement. Ce n'est qu'en 1844 que Saint-Domingue a déclaré son indépendance vis-à-vis d'Haïti. Les différences culturelles, économiques et politiques ont engendré de nombreuses périodes sombres dans les relations entre les deux pays. L'une d'entre elles s'est produite en 1937, lorsque le dictateur Rafael Trujillo a ordonné le Massacre du Persil (Kout Kouto-a), qui a entraîné l'expulsion ou la mort des Haïtiens vivant et travaillant en République dominicaine, avec plus de 20 000 Haïtiens tués dans le massacre qui s'en est suivi. Les tensions persistent aujourd'hui puisque l'actuel président de la République dominicaine, Luis Abinader, cherche à contrôler l'immigration haïtienne, notamment en construisant un mur frontalier de 106 milles de long.